德恒研究|存量PPP项目争议解决和合规推进研讨沙龙系列文章 — 存量PPP项目争议解决引入专家调解机制

导语

2023年2月,国家审计署开展对存量PPP项目的清理核查,财政部的全国PPP综合信息平台随之关停。11月,国家发展和改革委员会、财政部推出PPP新机制,并明确将2023年2月前的PPP项目定性为存量项目。根据财政部政府和社会资本合作(PPP)中心出具的《全国PPP综合信息平台管理库项目2022年半年报》显示,2014年以来,累计入库项目10332个、投资额16.6万亿元;累计签约项目8448个、投资额13.9万亿元;累计开工建设项目6665个、投资额11.0万亿元。总体来看,存量(签约)项目中,近80%已开工;已开工项目中,70%以上处于在建状态。而在庞大存量项目中,不管是未开工、在建或已运营,对合作期长达几十年的PPP项目来说,均面临项目整改、持续监管、项目变更执行、项目融资等问题,加之PPP项目参与方利益复杂、涉及领域广泛,早期合规把控不严因素,直接导致存量PPP项目在实施过程中发生合同争议或纠纷,甚至造成项目停摆。因此,如何高效、公正地解决PPP项目的纠纷,成为当前我们实践领域的重要课题。

一、当前纠纷解决机制的局限性

概要之,面对复杂度和专业性都极高的存量PPP项目纠纷,现行纠纷解决机制不能满足存量PPP项目纠纷解决的需要,政府方和社会资本方以及其他项目参与方都在寻求一种更为专业高效的解决纠纷方式。在此背景下,我们需要引入专家调解机制。

二、适用专家调解机制的可行性

专家解决机制的理论基础脱胎于20世纪以来在世界各国逐步发展起来的诉讼外纠纷解决机制(Alternative Dispute resolution)。国际上诉讼外纠纷解决机制的主要模式包括:协商、调解、律师或中立专家的联合磋商(早期审理评议)、简易陪审团审判等。在国内当前PPP的大环境下,协商、调解以及律师或中立专家参与的磋商,来解决存量PPP项目纠纷,更契合我国解决纠纷的现实需要。这里需要特别说明的是,诉讼外纠纷解决机制并非是诉讼程序的对立,而是对通过举证质证这类现行对抗解决纠纷方式的补充,在法院审理案件的时候同样可以通过特邀调解的方式邀请专家进行调解。

(二)专家调解机制创新的政策支持

2014年10月23日中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确要求“健全社会矛盾纠纷预防化解机制,完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制”,可以看出国家对于鼓励适用专家调解机制等非诉讼调解机制的态度比较鲜明;司法部与其他部门联合发布的《关于推进行业性专业性人民调解工作的指导意见》(司发通【2016】1号)中,指出司法行政机关应履行指导人民调解组织设立、人民调解员选任培训等法定职责。该文件鼓励行业协会商会等设立行业性、专业性人民调解组织,支持将行业性、专业性人民调解纳入政府购买服务规划;《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》(法释【2016】14号),该规定对特邀调解作出了明确解释,“特邀调解是指人民法院吸纳符合条件的人民调解、行政调解、商事调解、行业调解等调解组织或者个人成为特邀调解组织或者特邀调解员,接受人民法院立案前委派或者立案后委托依法进行调解,促使当事人在平等协商基础上达成调解协议、解决纠纷的一种调解活动”;最高人民法院发布的《关于进一步完善委派调解机制的指导意见》(法发【2020】1号)中,明确提出了利用行政机关在行政调解、行政裁决机制上的优势,以及发挥行业性、专业性调解组织的专业优势。该文件强调,人民法院应充分发挥公证、鉴定机构和相关领域专家咨询意见的作用,为纠纷化解提供专业支持。

(三)专家调解机制的适用优势

如前文所述,诉讼和仲裁的高成本加之社会资本方对于良好政企关系和企业长远发展的考量,以及政府方对诉讼或仲裁程序影响招商引资环境的担心,共同催生了专家调解机制。相较于人民调解、诉讼、仲裁这类现行纠纷解决机制,专家调解机制在存量PPP项目纠纷解决中更具优势。

第一,专家调解机制专业度更高。专家调解机制的具备这一领域专业知识和实践经验的专家,能够更加精准地把握纠纷的技术或商业本质,避免因相关专业知识缺乏导致误判。

第二,专家调解机制更具权威性和公信力。由于现行纠纷解决机制在处理存量PPP项目纠纷时存在专业知识和实践经验的短板,导致其调解结果的公信力受到质疑。当事人往往担心调解人员不能公正、专业地处理纠纷,对调解结果的公正性和合理性缺乏信心,从而不愿意选择、积极配合调解。

第三,专家调解机制更为高效。目前诉讼和仲裁加之繁琐的执行程序往往需要耗费大量时间和资源,很可能导致项目停滞,并且高昂的诉讼成本与时间成本十分影响社会资本方的投资信心。与目前诉讼和仲裁相比,调解程序更为灵活,可以显著缩短纠纷解决的时间。

第四,专家调解机制更为灵活。调解不拘泥于固定程序,可以根据案件具体情况量身定制解决方案,更加契合当事方在解决纠纷的同时尽可能不耽误项目继续推进的多元诉求。

综上所述,相较于人民调解、诉讼和仲裁这类现行纠纷解决机制,专家调解机制更具备专业技术优势、行业经验更为丰富,也更能让处理结果更为当事方所接受,以促成纠纷的实质性解决,实现实质公平。

三、专家调解机制在存在PPP项目争议解决中的具体应用程序

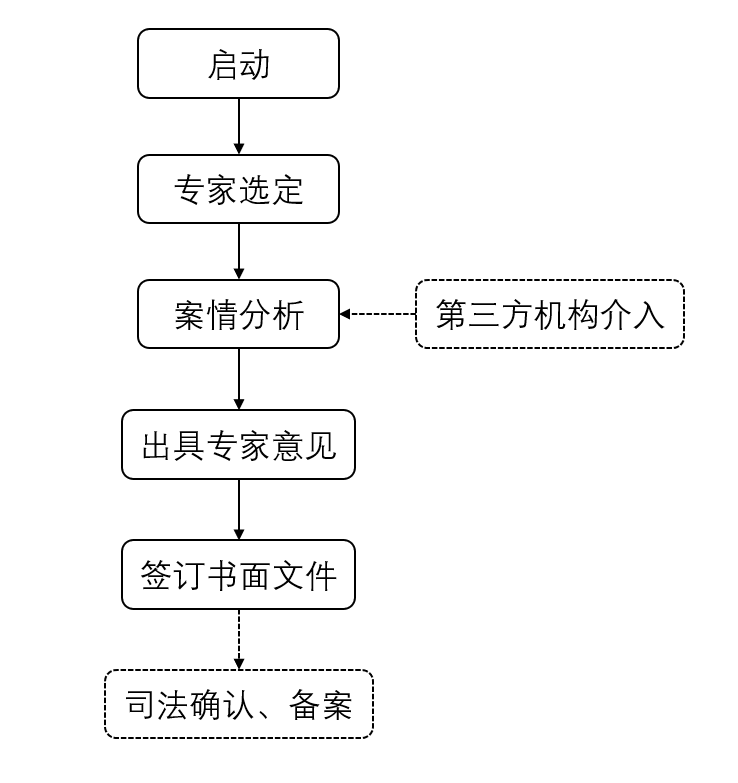

存量PPP项目专家调解机制的主要程序如图所示。

第三步,案情分析,即事实与问题确认。调解专家通过收集证据、听取陈述和论证等方式,明确争议事实和核心问题。政府方和社会资本方分别陈述对于双方争议的意见和解决建议,由专家根据政策法规及双方签署的合同文件进行分析论证。如果争议问题,需要第三方专业机构介入,可以由双方共同聘请第三方机构,出具中立的咨询意见,提供给专家委员会决策。

第四步,出具专家意见,提出调解方案。经过现场陈述、专家论证及第三方机构对介入后,各个专家根据自己的专业方向,出具最终的专家意见。

第五步,促成协议,由当事方签订书面文件。存量PPP项目争议当事方根据专家意见,在协商一致的基础上,签署PPP项目的补充协议,或者调解协议,明确争议解决的具体思路。如果最终未能达成一致意见,则终止专家调解机制。如果争议解决后,为保障调解成果的效力,可以由各方当事人申请司法确认;涉及到PPP项目合同内容变更的,还需要履行相应的合同备案程序。

四、专家调解机制的应用建议

声明:

本文由北京德恒(长沙)律师事务所律师原创,仅代表作者本人观点,不得视为北京德恒(长沙)律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用本文的任何内容,请注明出处。

客服1

客服1  客服2

客服2